好きな事を仕事にして一生食っていく? 「マルチ・ポテンシャライト」という生き方について考えた

- 2019.09.20

- 考え方

「 大人になったら何になりたい?」

子供の時には必ず一度は聞かれる通過儀礼的な質問。 そしていざ自分が大人になった際には出会う子供に聞きがちな質問でもあります。

しかし、なりたいものが一つに絞れず困っていた人もいるのではないでしょうか? もしくは今現在でも、本当は何をしたいのか自分探しの旅を続けている人もいるでしょう。

私自身、色々なことに興味を持っており、普通の人よりは少しばかり深堀りしているとの自負がある分野もあります。

趣味で言えば養蜂、 自転車や工作も甲乙つけがたいくらい好きでのめり込んでいます。どれか一つだけを選べと言われたら困ってしまうくらいどれも好きですし情熱を注いでいます。

「 結局どっちつかずで私は中途半端なまま人生を終えてしまうのではないか」 といった、唯ぼんやりとした不安 に苛まれながら生活していました。

マルチ・ポテンシャライトとの出会い

そんな中で視聴した、TEDトークの動画。 この動画を見て初めてマルチ・ポテンシャライトという言葉に出会いました。

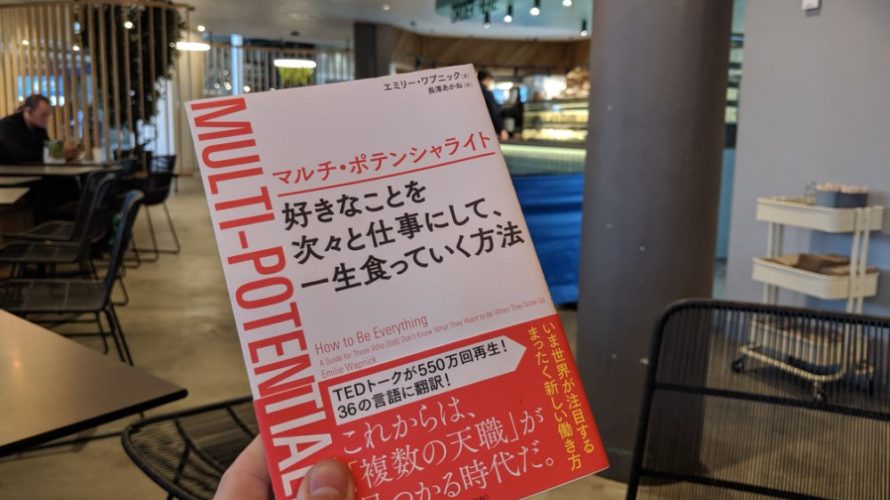

マルチ・ポテンシャライトの説明があまりにも私の境遇にピッタリと当てはまる事項が多く、これはただ事ではない!そう思って登壇者が書いた本も買って読む事に。

マルチ・ポテンシャライトとは?

そもそも、この「マルチ・ポテンシャライト」って一体なんの事でしょうか?

マルチ・ポテンシャライトとは「様々なことに興味を持ち多くのことを クリエイティブに探求する人」のことを言います。

この言葉を分けてみると;

マルチ=いくつもの

ポテンシャル =潜在能力

ライト=人

となります。

ここで注目したいのが、潜在能力はマルチ、すなわち幾つもあるという事。そして潜在能力は潜在しているものなので、全ての能力が一度に発揮されるとも限りません。あるときに突然開花される能力もある、という事を覚えておきましょう。

マルチ・ポテンシャライトにもタイプがある

マルチ・ポテンシャライトのあり方も様々で、例えばプロジェクトをいくつも同時進行させる人もいれば一つのことに何年も取り組んで その後に全く新しい分野に移る人もいます。

そしてこの同時進行のタイプの人からひとつの事に取り組むタイプの人、そしてその中間には様々なバリエーションがあるということ。

試しに自分の過去に取り組みを振り返ってみてみれば自分がどのタイプに当てはまるか見えてくるでしょう。

マルチ・ポテンシャライトの本 ー こんな人にオススメ

まずはTEDトークの動画を観る事をオススメします。さらに興味が湧いたなら、講話者の本がありますので次のような方にオススメします。

- 好きな事があり過ぎると感じている人

- 打ち込めるものがあるものの、何となく充足感が得られない人

- 子育てをしていて、近い未来の仕事のあり方やワークスタイルへのヒントがほしい人

大人にとってこの本は、再度「もっと大人になったら何になりたい?」と自問自答する良いきっかけです。

本の原題に隠された意味

この本のタイトルは『マルチ・ポテンシャライト ー 好きなことを次々に仕事にして一生食っていく方法』とあります。

しかし英語のタイトルを見るとニュアンスがちょっと違っています。

『How to be everything – A guide for those who still don’t know what they want to be when they grow up』

これを訳せば

『全てのものになる方法 ー (未だ)将来何になりたいかまだわからない人のためのガイド』

もうこの本のタイトルにある”(未だ)” の部分からして著者の茶目っ気が伝わってきます。

結局、大学を出て大人になったつもりであっても「いまだ」 本当に何をしたら良いのか自分が何をしたいのか分かっていない人に向けて書かれた本だということが読み取れますね。

誰がマルチ・ポテンシャライトなのか?

誰でも趣味が色々あったり、得意とするものが複数あったりするでしょう。では自分はマルチ・ポテンシャライトに当てはまるのか?そう考えた場合、ヒントとなるのがマルチ・ポテンシャライトの得意とするところのリストです。

該当する項目が多ければマルチ・ポテンシャライト寄りという事でしょう。

マルチ・ポテンシャライトの得意とする5項目は;

1. アイデアの統合

→ 好きな物事が多いのでそれらを 掛け合わせたり統合する 能力に長けている

2. 学習速度が速い

→ 多くのスキルは他の分野にも応用がきくのでゼロから始めることが少ないのです。

3. 適応能力が高い

→ ニーズに合わせて多様なスキルを活かすことができる

4. 大局的な視点を持っている

→ ここのアイデアをさらに広い世界へと繋ぐことができる

5. 様々な分野をつなぐ通訳になれる

→ 多彩な経験があるから様々な分野の人と繋がれるし好奇心も強いから聞き上手である

あなたはいくつ当てはまりましたか?

「外野の雑音」に立ち向かう

マルチ・ポテンシャライトとして活躍していく上で、その存在を理解してくれない、認めてくれない人も多いでしょう。

ではそれにどう対処したら良いのか? まずその「外野の雑音」は誰の声なのか自問してみましょう。赤の他人であった場合、そこに耳を傾ける価値があるのかを考えてみるべきです。

そしてその声に反応するのであれば、次の対処法を検討してみましょう。

- 「私はマルチ・ポテンシャライトだ」と告白する

- 自信を持って話す

- 相手に、考えを変える時間を与える

- あなたを信じてくれない人達から離れる

- あなたを支えてくれるコミュニティを探す

- ありのままの自分でいる

上のリストの中でも「ありのままの自分でいる」というは大切な要素。

そして仲が良いと思っている友人であっても、あなたの事を信じてくれていないのであれば、それってそもそも「友人」なのでしょうか?

不安からの脱却法

「選ぶ事を深刻にとらえてはいけない。選ばない事も選択だから」

日本は選択してそれを深めたり研ぎ澄ましたりするのが美徳だし、そういった進路を迫られる事が多いですね。

逆に選ばないという選択がある事も忘れてはいけません。

多芸に無芸?これからの時代と働き方

日本語のことわざに「多芸に無芸」というものがあります。英語でも同様の意味のことわざで Jack of all trades, the master of none があります。

日英のどちらもマイナスの意味で使われることわざ。これこそ既存のスキルの価値観を言い表しています。

「”ひとつに絞りなさい”と家族からの途方も無いプレッシャーにさらされた(あるいは今もさらされている)のではないだろうか」 (245p) とあるように、これまでは一芸に秀でる事が美徳とされていましたし、まわりにそう仕向けられていたかもしれません。

これからの時代、何かひとつの才能に秀でているプラス1以上が求められると実感しています。しかも時代の変化が早いので技能を複合的に融合できるスキルが求められていますし、仕事を得るには有利になるでしょう。

オーストラリアのキャリア形成をみていると、転職する際には必ずしも同じ職種とは限りません。ひとつの業種で学んだスキルをステップとして次のキャリアへと繋げてゆくというのが一般的もよく聞く話です。

日本の若者も近い将来は世界を相手に仕事をする場面が増えてゆくでしょう。そうしたとき、幅広いスキルがあれば活躍の幅が飛躍的に増えることは確実です。

まとめ

この本の冒頭にも書かれていますが

「一つに絞る必要はない。これは誰も教えてくれない大きな秘密です」(5p)

今までの日本の教育はあれもこれも将来への進路に織り込むのをよしとしていませんでした。しかし時代のニーズはどうでしょうか? これからのシゴトのあり方もかわってゆくでしょう。

スピーチの中でエミリーさんは素敵な言葉を残しています。

世界が(マルチ・ポテンシャライトの)私たちを必要としています( the world needs us)

そう、これからはマルチ・ポテンシャライトの活躍する舞台がより一層 開かれているのです。

子育てのうえで考えるべきは、こどもが色んな事に興味を示しているのかを注意深く見守ること。気を付けたいのが、「ひとつに集中しなさい」と言って子供のポテンシャルを閉ざしてしまう事ですね。

ヘンテコさを隠しちゃダメ。自分のユニークさこそ、「売り」にするのです。

自分が意義を感じられる活動を知る手段のひとつは、自分の「なぜ」を知ること。「なぜ」は自分に意欲を与え、動かす力なのだ。(79p)

幸せのありかは多様性の中にあります。そしてちょうど良い多様性のレベルは人それぞれ。自分にとっての可能性を見つめ直して見ませんか?

それではまた!

ーーーーーーーーー

-

前の記事

子どもたちは将来、どんな仕事をするようになるのか? そのための教育とは? 2019.03.17

-

次の記事

記事がありません